AG Stolpersteine

Stolperstein-Verlegung am 7. Mai 2025 - Rede eines Nachkommen

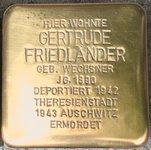

Monate, wenn nicht Jahre, haben wir die spärlichen Bruchstücke der Schicksale von Gertrude und Fedor Friedländer und von Gerda und Richard Werner Löwenstein zusammengetragen. Am 7. Mai 2025 wurden nun die Stolpersteine für sie verlegt. Die Gedenkfeier für das Ehepaar Friedländer an der Bärensteiner Str. 28b hatten im Wesentlichen Christine und Arndt Frommhold vorbereitet, sie trugen auch die Biografien vor.

Als 2024 die Stolpersteine für das Ehepaar Altmann auf der Schlüterstraße 23 verlegt wurden, stand schon fest, dass auch die Kinder aus Julia Altmanns erster Ehe, die Geschwister Löwenstein, Stolpersteine bekommen sollten. Die Gemeinde spendete eine so reichliche Kollekte! Mitten in den Vorbereitungen bekamen wir Kontakt zu Familienangehörigen und beschlossen, mit der Verlegung der Stolpersteine für die Geschwister Löwenstein auf den Besuch der Familie aus den USA zu warten. Altmanns hatten die Wohnung in der Bankstraße 13 aufgegeben, nachdem sich Gerda dort das Leben nahm. Das war auch die „letzte frei gewählte Wohnadresse“ des Bruders, der fliehen konnte. Dort wurden am 7. Mai die Stolpersteine für Gerda und Richard Werner Löwenstein verlegt, siehe auch: Stolpersteine vor dem Stadtforum erinnern an die Geschwister Loewenstein. Die Begrüßung sprach Brigitte Lange. Renate Lauber, die maßgeblich an den Recherchen beteiligt war, und Linda Langheinrich trugen die Biografien vor. Nach der Zeremonie lud die AG Stolpersteine die Familie zum Kaffeetrinken ein, das Petra und Tilo Kircheis organisiert hatten, und zum Besuch der Stolpersteine in der Schlüterstraße.

Für die öffentliche Feierstunde, in der Angehörige zu Wort kamen, stellte die Gemeinde dem Verein „Stolpersteine für Dresden e. V.“ kostenfrei den Saal der Versöhnungskirche zur Verfügung. Auch der Enkel von Richard Werner Löwenstein und Urenkel von Julia Altmann erinnerte dort in bewegenden Worten an sie und dankte für unsere Arbeit:

„Mein Name ist James Miller. Ich bin der Urenkel von Holocaust-Opfern, der Enkel eines Mannes, der 1936 dem nationalsozialistischen Regime durch die Flucht nach Südafrika entkam, und der Großneffe einer Frau, die den Freitod dem Leben unter einem hasserfüllten, antisemitischen Regime vorzog …

In dem Moment, als mein Großvater endgültig vom Tod seiner Mutter in Auschwitz erfuhr — und dem seiner Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen — nahm er seinen Gehstock und machte einen langen Spaziergang. Er sagte nichts mehr. Es war einer von vielen tiefen Momenten des Schweigens in seinem Leben, unterbrochen von einem gelegentlichen Austausch von Fakten, aber nie von Gefühlen …

Mein Großvater war 21 Jahre alt, als er seine Schwester Gerda tot in ihrem Haus fand. Sie war 19. Wie hat es sich angefühlt, seine einzige Schwester auf diese Weise zu verlieren? Wie war das Wesen seiner Schwester? Ihre Lebenserfahrung, ihr Sinn für Humor, ihre Lieblingsspeisen, ihre Hobbys — alles liegt im Schweigen verborgen. Es gibt keine Geschichten über sie, die an unsere Generation weitergegeben wurden.

Und doch verstehe ich es. Wir alle verstehen es. Wenn jemand brutal jedes Fitzelchen deiner Existenz wegreißt — dein Zuhause, deine Familie, deine Nationalität, deine Identität — ist dann nicht Schweigen die deutlichste Antwort? Warum sollte man, wenn es keine Worte gibt, die Unermesslichkeit des Verlustes dadurch schmälern, dass man versucht, Worte zu finden?

Als mein Großvater schließlich einige Begebenheiten erzählte, waren seit dem Ende des Krieges mehr als 50 Jahre vergangen. Er erzählte diese Erlebnisse der Spielberg Foundation und nicht seiner Familie, als ob diese Trennung es ihm ermöglichte, schmerzhafte Informationen weiterzugeben, während er uns vor dem überwältigenden Schmerz, der damit einherging, abschirmte.

Und doch, wenn wir jetzt zurückblicken, sprechen einige der Handlungen meines Großvaters während seines Lebens lauter als Worte. Mit der Zeit nahm er bestimmte Elemente seiner deutschen Identität an, die sein Leben bereicherten …

In dieser Woche, auf meiner ersten Reise nach Dresden, verstehe ich besser, was er aus Deutschland mitnehmen wollte. Er arbeitete hier als Lehrling im Kaufhaus seines Onkels. Später wandte er in Südafrika seine Erkenntnisse aus dem Dresdner Geschäftsleben an; obwohl er Deutschland mit insgesamt nur 100 Pfund Sterling in der Tasche verließ, eröffnete er schließlich 16 Schuhgeschäfte und wurde eine führende Persönlichkeit in der Geschäftswelt der Stadt Port Elizabeth, wo er sein Zuhause hatte und meine Mutter und ihre Schwester aufzog. Hier in Dresden verbrachte er viel Zeit damit, die Kunstmuseen der Stadt zu besuchen, und arbeitete als Platzanweiser. In Südafrika nutzte er seine Liebe zur Kunst, um einheimische Künstler zu unterstützen, und baute eine Sammlung auf, die wertvoll genug war, um sie dem Kunstmuseum der Stadt zu stiften, das heute als Nelson Mandela Metropolitan Art Museum bekannt ist.

Ich habe auch die atemberaubenden Plätze und Ausblicke hier in Dresden gesehen, ob in der Altstadt oder am Elbufer, und ich habe mich diese Woche gefragt, wie viel von Sachsen mein Großvater zu Fuß erkundet hat. Spazierengehen war sein liebster Zeitvertreib, es war sein Trost und Ausdruck seiner Freiheit …

Auf diese Weise verknüpfte er die Fäden seiner Erziehung in Deutschland, die vom Ersten Weltkrieg über die Weimarer Republik bis hin zum Naziregime reichte. Sein Schweigen über diese Zeit in seinem Leben konnte nicht alle Narben verbergen.

Zu seinen Lebzeiten habe ich nie einen einzigen handgeschriebenen Brief oder eine Karte von ihm erhalten, obwohl er mir viele Briefe aus Südafrika nach Amerika schickte; alle, die er schickte, waren mit der Schreibmaschine geschrieben und nur eigenhändig unterschrieben, weil er Linkshänder war und in der Schule gezwungen wurde, mit der rechten Hand zu schreiben.

Er bewahrte sich in seinem Verhalten auch viel von der Förmlichkeit dieser Zeit in der deutschen Geschichte — und konnte in diesem Zusammenhang auch über sich selbst lachen. Manchmal begrüßte er mich oder seine Freunde in Südafrika, indem er aufrecht stand, die Hacken zusammenknallte und sich tief verbeugte und mich schon als Kind mit „Herr Miller" ansprach …

Mein Großvater konnte natürlich nicht seine gesamte Identität selbst gestalten. Als ich ihn einmal fragte, warum er sich als Jude betrachtete, obwohl er nicht an Gott glaubte und die Rituale nicht praktizierte, hatte er eine einfache Antwort: „Ich wurde so geboren." Das war alles, was er sagte — aber ich verstand ihn so, dass Juden in Deutschland, selbst wenn sie zum Christentum konvertierten, sich ihren religiösen Glauben nicht aussuchen konnten; die deutschen Vorurteile entschieden für einen. Nichtsdestotrotz nahm mein Großvater seine jüdische Identität an und hat sie nie versteckt oder verleugnet.

Er ist 2007 verstorben. Seinen Nachkommen bleibt immer noch sein Schweigen über viele Aspekte seiner Erfahrungen mit dem Holocaust; und wir haben seine Unfähigkeit geerbt, die Unermesslichkeit dessen zu begreifen, was er und wir alle verloren haben.

Aber jetzt haben wir auch die Arbeit, die Sie alle geleistet haben. Dank Ihnen haben wir neue Details über sein Leben; wir haben eine neue Möglichkeit, uns zu erinnern und zu verstehen, wo und wie er lebte; und wir haben neue Details über das Leben seiner Schwester. Wir haben ein Bild von dem Ort, an dem er, seine Schwester, seine Eltern und seine erweiterte Familie ihr Leben verbrachten. Wir haben auch Ihr lebendiges Engagement hier, um uns an die Bedeutung ihrer Geschichten zu erinnern.

Angesichts des Schweigens von Tausenden von Holocaust-Überlebenden wie meinem Großvater bedeutet Ihre Arbeit, ihre Stimme zu erheben, sich an ihr zutiefst zerrüttetes Leben zu erinnern und der Opfer zu gedenken, umso mehr …

Wir danken Ihnen allen von Herzen, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben und einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Erinnerung und den Dialog über den Holocaust auch für künftige Generationen lebendig zu halten.“

Dr. James Miller, US-Generalkonsul

Bericht: Brigitte Lange

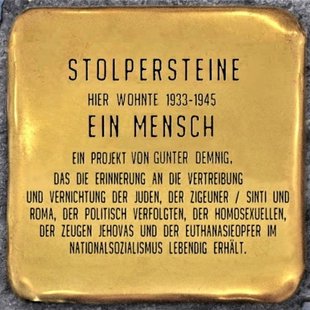

Für jeden Menschen, für den ein Stolperstein verlegt werden soll, weil er oder sie durch die Nazis verfolgt, gedemütigt, entrechtet, getötet wurde, muss zunächst Folgendes erarbeitet werden:

- Eine Kurzbiografie mit genauen Quellenangaben gegen alle Zweifel,

- Die letzte frei gewählte Wohnadresse,

- Die genaue Inschrift für den Stolperstein,

- Möglichst ein Kontakt zu Angehörigen des NS-Opfers und deren Einwilligung für diese öffentliche Verlegung,

- Die Deckung der Kosten für Herstellung und Verlegung.

Um diese fünf Punkte kümmert sich die AG Stolpersteine für Verfolgte des NS-Regimes, deren letzte frei gewählte Wohnung auf unserem Kirchgemeindegebiet lag. Dazu recherchieren wir in Kirchenbüchern, in Bibliotheken, im Internet und sprechen mit Zeitzeugen. Oft braucht es lange, ehe man Spuren des Lebens findet, von dem man wenig mehr als das Deportations- und Todesdatum kennt.

Erst, wenn diese Vorarbeiten auf gutem Wege sind, kann die Verlegung des Stolpersteins ins Rollen kommen. Dafür halten wir Kontakt zu dem Verein „Stolpersteine für Dresden e. V.“ (http://stolpersteine-dresden.de/verein/) Dieser organisiert die Herstellung und die Verlegung in Dresden aller 1 bis 2 Jahre.

Dazu gehört

- Die Bestellung der Stolpersteine bei Gunter Demnig und eine Terminvereinbarung mit ihm für die Verlegung,

- Absprachen mit dem Dresdner Tiefbauamt über die Arbeiten am jeweiligen Gehweg,

- Die Organisation des Ablaufs am geplanten Termin:

- Erarbeiten der Route für das technische Team mit dem Künstler, die etwa eine halbe Stunde je Verlegeort zu tun haben,

- Zusammenstellen von zwei Teams, welche die etwa einstündigen Gedenkfeiern bei den Verlegungen begleiten,

- Organisation eine kleine Musikgruppe je Team, Tontechnik für Musik und RednerInnen, Blumen zum Schmücken der Gedenkstätten.

- Oft sind es so viele Stolpersteine, dass ein Tag nicht ausreicht. Für den Abend des letzten Tages wird eine Gedenkveranstaltung vorbereitet, wo all der Menschen noch einmal gedacht wird, wo Fotos und Lebensdaten in einer Diashow gezeigt und wo durch die Angehörigen der Opfer oder die Initiatoren der Stolpersteine sehr berührende Erinnerungen ausgetauscht werden.

26.11.1944: „216 Juden und 284 Jüdinnen in Dresden [Striesen] eingetroffen …“

„Sie hörten unsere Glocken läuten“ unter dieser Überschrift als sachlicher Feststellung fand am 17. Januar 2025 im Gemeindesaal der Versöhnungskirche Dresden anlässlich des Gedenktages zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz ein Vortrag der Arbeitsgruppe Stolpersteine der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz statt.

Gegenstand war das „KZ in Striesen“. Wenige, die wir im Vorfeld danach fragten, wussten Bescheid. Wo soll das gewesen sein? In Vortrag erfuhr man es: Schräg gegenüber der Versöhnungskirche, in der „Zigarette“ auf der Schandauer Straße 68! Noch zu DDR-Zeiten wurde dort die F6 produziert, heute ein grundsaniertes Wohngebäude.

Ab November 1944 befand sich dort eines von sieben Dresdner Außenlagern des KZs Flossenbürg. Dazu hatte die AG Stolpersteine über Monate akribisch recherchiert, ebenso wie zum Gemeindeleben in dieser Zeit. Basierend auf dem Recherchebuch von Pascal Cziborra „KZ Dresden Striesen“, den Erinnerungen der ehemaligen Häftlinge Ruth Alton und Roman Halter, sowie der Publikation „100 Jahre Versöhnungskirche“ wurde von der Stolpersteingruppe ein ergreifender Abend gestaltet.

Zu Beginn läuteten die Glocken der Versöhnungskirche den Abend ein – ein Gänsehautmoment für alle, die sich bereits mit dem Thema beschäftigt hatten! Diese Glocken waren für die jüdischen Gefangenen zu hören, während sie im Akkord hinter zugeklebten Fenstern Munition produzieren mussten.

Brigitte Lange stellte zur Einführung des Gemeindeabends die Verbindung zum Theologen Dietrich Bonhoeffer und dem KZ Flossenbürg her – und damit zu unserem gegenwärtigen Wissen/Nichtwissen über die Striesener Geschichte aus dunkelster Zeit.

Die folgende ausführliche Dokumentation zur „Odyssee der Metallfabrik vom Ghetto Lodz nach Striesen“ von Renate Lauber bildete den Kern des Abends. In erschütternder Klarheit wurden die Fakten dargelegt, mit Fotos illustriert, in ruhiger Art vorgetragen. Auf dem Weg wurden die Schwächsten der 500 Häftlinge aus dem Ghetto Lodz – Männer, Frauen, Kinder – in Auschwitz und Stutthof jeweils durch kräftigere Personen ersetzt, bis der Lagerkommandant des KZ Stutthof am 26. Nov. 1944 nach Flossenbürg meldete: „…216 Juden und 284 Jüdinnen beim Kommando Bernsdorf in Dresden eingetroffen gez. Kögel“

Für das letzte Kriegshalbjahr schilderten anschließend Manina Dageför und Linda Langheinrich den Alltag in Striesen, während Renate Lauber zeitgleiche Fakten aus der Fabrik nannte und aus Archiven zitierte:

„… das jüngste Mädchen war 6, der jüngste Junge 4 Jahre alt, die älteste Person vermutlich 60jährig …“; Beim Angriff am 13. und 14. Februar brannten die oberen Etagen aus; die SS gestattete, die mit nassen Decken versorgten Insassen aus dem brennenden Haus an die Elbe zu führen; am Nachmittag des 15. Februars kam der Befehl zum Marsch nach Pirna; einigen Häftlingen gelang die Flucht.

Im dritten Teil zitierten Arndt und Christine Frommhold aus der Recherche von Pascal Cziborra Fakten und Erlebnisberichte über die Auflösung des Lagers. Es ist belegt, dass dabei ein Viertel der Menschen elendig umkam. Begleitend zu dem Bericht waren auf Schautafeln unter anderem die unglaublichen Distanzen der befohlenen Fußmärsche der Häftlinge auf Karten sichtbar.

Zum ehrenden Abschluss des Abends sprach man das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer „… ich glaube, daß Gott … auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. AMEN“

Es war ein würdiges Gedenken 80 Jahre nach der Befreiung des KZ Auschwitz!

Das große Interesse der zahlreichen Besucher, die Gespräche und Anfragen nach Wiederholen der Veranstaltung haben uns gefreut.

Die gesammelte Kollekte ermöglicht die Spende für drei Stolpersteine. Am 7. Mai 2025 werden sie feierlich an der Bärensteiner Straße 28 und vor dem neuen Stadtforum am Ferdinandplatz verlegt. Die konkreten Zeiten werden auf der Website veröffentlicht.

Petra Hoßfeld

Verlegung von Stolpersteinen am 8. März 2024

Es ist der 8. März 2024 – Internationaler Frauentag, kurz nach 10.00 Uhr.

„Dona nobis pacem …“ und dann „Hevenu shalom alechem, wir bringen Frieden euch allen …“ – Wir singen, derweil wir warten auf Gunter Demnig, 77, Bildhauer aus Köln. Immer mehr Leute kommen und bleiben stehen bei uns: vorm Haus mit der Nr. 23 an der Schlüterstraße in Dresden-Striesen. Die Musiker sind da, Klarinette und Gitarre, sie spielen leise Melodisches, jüdisch Klingendes. Im Pflaster des Gehwegs vorm Haus sind zwei Steine locker: an ihrer Stelle sollen die Stolpersteine für Julia und Berthold Altmann gesetzt werden.

Das jüdische Ehepaar hatte in diesem Haus bis 1939 seine letzte frei gewählte Wohnung. Viermalige Zwangsumzüge in die Judenhäuser der Stadt folgten u. a. das in der Altenzeller Straße 32, dazu für beide Zwangsarbeit in den Goehle-Werken der Zeiss-Icon AG, und schließlich unter erbärmlichsten Bedingungen das Lager Dresden-Hellerberg – bis zu ihrer Deportation nach Auschwitz am 2.3.1943. Einen Tag nach Ankunft am 3. März 1943 wurden Julia Altmann, 55 Jahre, und ihr Ehemann Berthold, 61 Jahre, ermordet.

Gunter Demnig kommt mit Eimern, Kelle, Fäustel und Besen – und den beiden glänzend polierten neuen Stolpersteinen. Er ist kleiner als vorgestellt, geht etwas gebeugt und in die Knie, um zügig routiniert seine „Arbeit“ zu tun. Brigitte Lange, Gründerin der AG Stolpersteine unserer Gemeinde, begrüßt die vielen Menschen zur feierlichen Verlegung. Ein Team vom mdr Sachsenspiegel ist da. Renate Lauber und Petra Kircheis lesen die biografischen Daten von Julia und Berthold Altmann vor. Gunter Demnig kniet nieder und setzt die beiden glänzenden Stolpersteine ins Pflaster des Gehwegs – leises dumpfes Klopfen seines Fäustels auf die Steine zu Klarinette und Gitarre. Betroffenheit auf den Gesichtern der Umstehenden, ergriffenes Schweigen.

Wir legen weiße Rosen um die Steine herum, das mdr-Team filmt.

In der abendlichen Sendung des Sachsenspiegels sagt Gunter Demnig, dass er längst aufgehört habe zu zählen (es sind wohl mehrere Tausend seit seiner Initiative 1996). Er sei aber jedes Mal aufgeregt „über das Schicksal dahinter …“

Wir sind tief dankbar für die großzügige Kollekte unserer Gemeinde, die die Verlegung der Stolpersteine ermöglicht hat, für die engagierte intensive Recherche und Vorbereitung der AG Stolpersteine mit Brigitte Lange, die die Verlegung durch ihren Initiator in so würdiger, feierlicher Form organisierte.

Und die Sonne schien.

Wir danken Gott – dass wir hier und heute in Freiheit und Frieden leben dürfen.

„Dona nobis pacem …“

„Hevenu shalom alechem …“

Bericht: Petra Hoßfeld

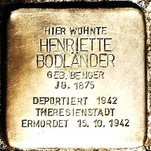

Drei der Stolpersteine, welche wir bisher verlegen ließen, waren für Blasewitzer NachbarInnen, die in Theresienstadt ums Leben gekommen sind. Auf ihre Totenscheine stießen wir bei den Recherchen in der tschechischen Holocaust-Datenbank (https://www.holocaust.cz/de/main-3/).

Am Wochenende 22./23. April 2023 fuhr eine Gruppe von 10 Leuten in das heutige Terezín, um Spuren zu suchen und Eindrücke zu gewinnen, wie die letzten Tage dieser Menschen verlaufen waren.

Theresienstadt war ein altes österreichisches Garnisonstädtchen, erbaut gegen preußische Angriffe, ohne je angegriffen worden zu sein. Im Sumpfgebiet der Egermündung teilt der Fluss den Ort in die kleine und die große Festung, beide mit beeindruckenden Mauern. Die kleine diente von alters her als Gefängnis, die große wurde ab November 1941 zum Sammel- und Durchgangslager für tschechische Juden sowie alte und prominente Juden aus Deutschland, Österreich und Ungarn.

Als „jüdische Mustersiedlung“ wurde Theresienstadt 1944/45 für das Ausland in einem Propagandafilm präsentiert, von dem wir Teile zu sehen bekamen. Der komplette Film ist nicht mehr vorhanden. Er wurde bei Kriegsende vernichtet – wie schon gleich nach Drehschluss die Menschen, die man dafür benutzt hatte als Schauspieler, Komparsen und Filmleute. Stellvertretend für alle sei hier der Regisseur Kurt Gerron genannt.

Wir sahen die Räume, in denen die Bewohner zusammengepfercht waren unter lebensverachtenden hygienischen Bedingungen, sahen die Begräbnisstätten, die Zeremonienräume für die Trauerfeiern und das Kolumbarium. Wir sahen aber auch die heimliche Synagoge und in den Museen unzählige Zeichnungen von Künstlern und von Kindern, die neben dem bedrückenden Ghetto-Leben auch Träume von glücklicheren Tagen zeigten.

In frühlingshaftem Grün wanderten wir zum Krematorium – welche Gegensätze!

Mit bewundernswertem Mut füllen heute wieder über 3000 Menschen die Stadt mit Leben. In der „Magdeburger Kaserne“ arbeitet ein Freiwilligenbüro der Pädagogischen Abteilung der Gedenkstätte Theresienstadt (jugendbegegnung.de), das von jährlich wechselnden Freiwilligen aus dem Verein GEDENKDIENST bzw. der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) betreut wird. Hier kann man wegen Unterkunft und Betreuung anfragen. Aber auch im nahen Litoměřice (Leitmeritz) und in Libochovice, wo wir übernachteten, kann man Quartier finden.

Das überlegten wir auf dem Rückweg: Würden Sie/würdest Du einmal ein Wochenende lang in kleiner Gruppe solch eine Gedenkfahrt mitmachen wollen?

Bericht: Brigitte Lange

STOLPERSTEINE für Alexander Jacoby an der Goetheallee 14b und Henriette und Viktor Bodländer an der Kyffhäuser Straße 15

Am 23. September 2022 wurden Stolpersteine für Alexander Jacoby sowie für das Ehepaar Bodländer verlegt.

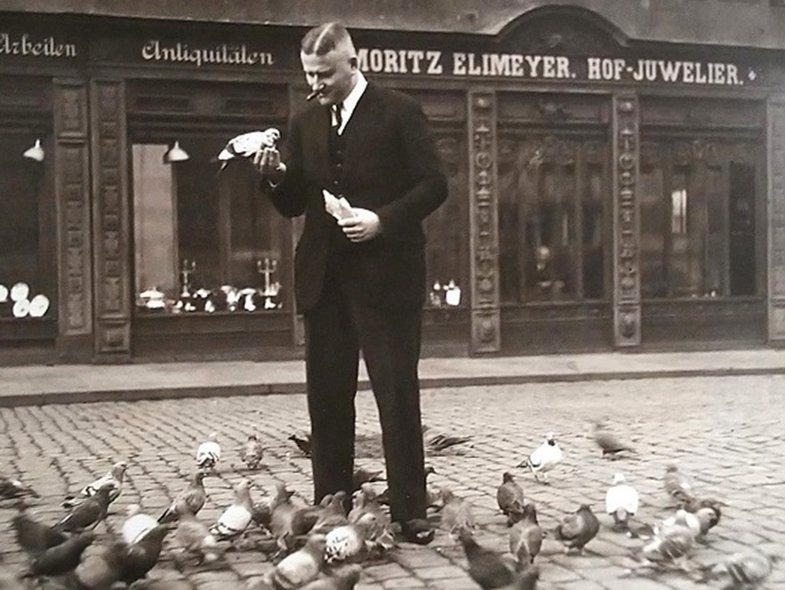

In der Gotheallee 14b hielt seit dem 22. Juli 2021 ein Blindstein einen Platz für Alexander Jacoby, dem jüngsten Sohn der Familie frei. Er starb 1942 an einer Lungenentzündung. So entging er zwar der Deportation, aber gedemütigt und zwangsenteignet wurde auch er. Prof. Klemperer beschrieb zudem die ärztliche Behandlung als höchst oberflächlich! Ein jüdisches Menschenleben galt damals nicht viel. Das Buch von Jrene Brann „Fremdes beseelt“ zeigt ihren Onkel Alexander beim Taubenfüttern auf dem Neumarkt.

Viktor und Henriette Bodländer betrieben lange in Tarnowitz in Schlesien das väterliche Geschäft. Erst 1931 zogen sie hier in die Kyffhäuser Straße 15. Diesen Weg aus Tarnowitz über Breslau nach Dresden kann man in den historischen Adressbüchern nachverfolgen. Das Haus gehörte ihnen da schon über 10 Jahre, 1940 wurde es zum Judenhaus deklariert. Bodländers wurden wie Jenny Jacoby am 7./8. September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Wenige Wochen später starben beide dort.

Bericht: Brigitte Lange

STOLPERSTEINE für Jenny und Johann Jacoby an der Goetheallee 14b

„Stolpersteine sollen auch bei uns an Menschen erinnern, die durch die Nazis gedemütigt, vertrieben und getötet wurden“ – so lautet der Auftrag des Kirchenvorstands an die „AG Stolpersteine“ unserer Kirchgemeinde. Am 22. Juli wurden „unsere“ ersten Stolpersteine an der Goetheallee 14 b verlegt. Wir danken allen, die zur Erforschung der Lebensgeschichten und zur Gestaltung der Gedenkfeier beigetragen haben. Die Beschäftigung mit der Familie Jacoby hat uns zwei Jahre lang begleitet. Den Beginn des Schicksalsjahres 1942 erlebten hier nur noch die Mutter Jenny Jacoby (1856-1942) und die unverheirateten Söhne Johann und Alexander. Über ihr Haus bestimmten schon seit 1940 die Nazis, die ihnen zwangsweise jüdische Familien einquartierten. Im Januar 1942 wurde Johann deportiert, im März erkrankte Alexander und starb. Im September 1942 musste Jenny erleben, wie all ihr Besitz beschlagnahmt wurde, ehe sie 86jährig nur mit Bettsack und Handköfferchen nach Theresienstadt deportiert wurde, wo sie kurz darauf starb.

Verlegt wurden bisher die Stolpersteine für Jenny und Johann Jacoby. Ein Blindstein daneben wartet, dass er im nächsten Jahr durch einen Stolperstein für Alexander Jacoby ersetzt wird, denn gedemütigt und entrechtet wurde auch er!

Die von Klezmer-Musik umrahmte Gedenkfeier beschloss Gil Zohar aus Jerusalem mit dem jüdischen Totengebet Kaddisch, einem großen Gotteslob.

Es endet mit den Worten:

Der in seinen Höhen Frieden stiftet, er schaffe auch uns und ganz Israel Frieden.

Bericht: Brigitte Lange

ZWISCHEN EMANZIPATION UND STOLPERSTEINEN

Die Geschichte einer deutschen jüdischen Familie

STOLPERSTEINE in Blasewitz

Im Juni 2019 gab es in Dresden-Blasewitz nur 3 Stolpersteine. So unterstützte der Kirchenvorstand den Vorschlag von Frau Lange, in den Kirchenbüchern nach Christen jüdischer Herkunft zu suchen. Zugleich erweiterte man jedoch den Auftrag: nicht nur Christen, sondern alle NS-Verfolgten in den Fokus zu nehmen, für die Stolpersteine auf dem Gemeindegebiet gelegt werden könnten.

Bis Ende 2019 hatte eine kleine Gruppe von Damen, welche die alte Schrift noch gut entziffern können, die Kirchenbücher von 1887 (Beginn der Blasewitzer/Striesener Bücher) bis 1945 vorsichtig durchgesehen. Es fanden sich etliche Täuflinge, Konfirmierte und Brautpaare, bei denen für ein Elternteil die Religion „mosaisch“ bzw. „israelitisch“ angegeben war.

Parallel beschäftigten wir uns mit der jüdischen Familie Jacoby. Sie waren Hofjuweliere und in ihrer Werkstatt mit dem Gründernamen „Elimeyer“ wurde die Taufschale der Heilig-Geist-Kirche gefertigt. Ihre Villa im Lothringer Weg 2 gehörte ab 1940 zu den „Judenhäusern“. Hier zogen die Nazis Familien zusammen, die nach ihren sog. Rassegesetzen „Juden“ waren – die Religion der Menschen war dabei gleichgültig.

Die Arbeitsgruppe Stolpersteine ist über ein eigenes Postfach für Hinweise, Anmerkungen und Fragen zu erreichen. Schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht.

Email senden